一、瑜伽的起源与历史演进:从印度丛林到全球浪潮

瑜伽(Yoga)一词源于梵语"Yuj",意为"联结"或"合一",其历史可追溯至公元前3000年的印度河流域文明。考古学家在摩亨佐-达罗遗址出土的印章上,发现了描绘瑜伽冥想姿势的图案,印证了瑜伽作为古老修行体系的起源。这一修行最初是苦行僧在喜马拉雅山林中探寻生命本质的精神实践,通过观察自然生物的生存智慧,逐渐形成以身体控制、呼吸调节和意识专注为核心的修行系统。

公元前1500年,《吠陀经》首次以文字形式记载了瑜伽的哲学雏形,而公元前200年的《瑜伽经》则标志着瑜伽体系的正式确立。圣哲帕坦伽利提出的"八支行法"(Ashtanga Yoga)构建了完整的修行框架,包括持戒(Yama)、尊行(Niyama)、体位(Asana)、调息(Pranayama)、制感(Pratyahara)、专注(Dharana)、冥想(Dhyana)和三摩地(Samadhi)八个阶段,将瑜伽从单纯的肢体锻炼升华为身心合一的哲学体系。

随着佛教的传播,瑜伽思想在公元5世纪融入佛教禅修体系,形成独特的"止观双修"传统。15世纪《哈他之光》的问世,标志着哈他瑜伽(Hatha Yoga)的成熟,其强调身体净化与能量控制的特性,为现代瑜伽的多样化发展奠定了基础。19世纪末,印度"现代瑜伽之父"斯瓦米·维韦卡南达(Swami Vivekananda)将瑜伽带入西方世界,经过20世纪60年代西方反文化运动的催化,瑜伽在欧美演变为兼具健身与灵修功能的全球性文化现象。

二、瑜伽哲学体系:三脉七轮与生命能量的交响

瑜伽哲学构建在印度传统哲学三大支柱之上:数论派(Samkhya)的二元论、吠檀多派(Vedanta)的一元论以及胜论派(Vaisheshika)的原子论。其核心概念"梵我合一"(Atman-Brahman)主张通过修行消弭个体灵魂(Atman)与宇宙本源(Brahman)的隔阂,实现终极解脱。

三脉七轮系统是瑜伽能量理论的核心架构:

三脉:中脉(Sushumna)贯穿脊柱,左脉(Ida)掌管副交感神经,右脉(Pingala)控制交感神经。

七轮:从海底轮(Muladhara)到顶轮(Sahasrara)的七个能量中枢,分别对应生存、创造力、意志力、爱与美、表达力、直觉与灵性等生命维度。

体式与能量的对应关系体现了瑜伽的生理-心理联动机制。例如:

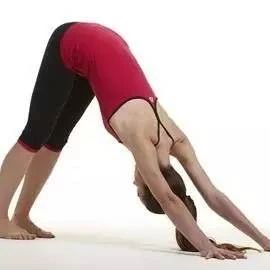

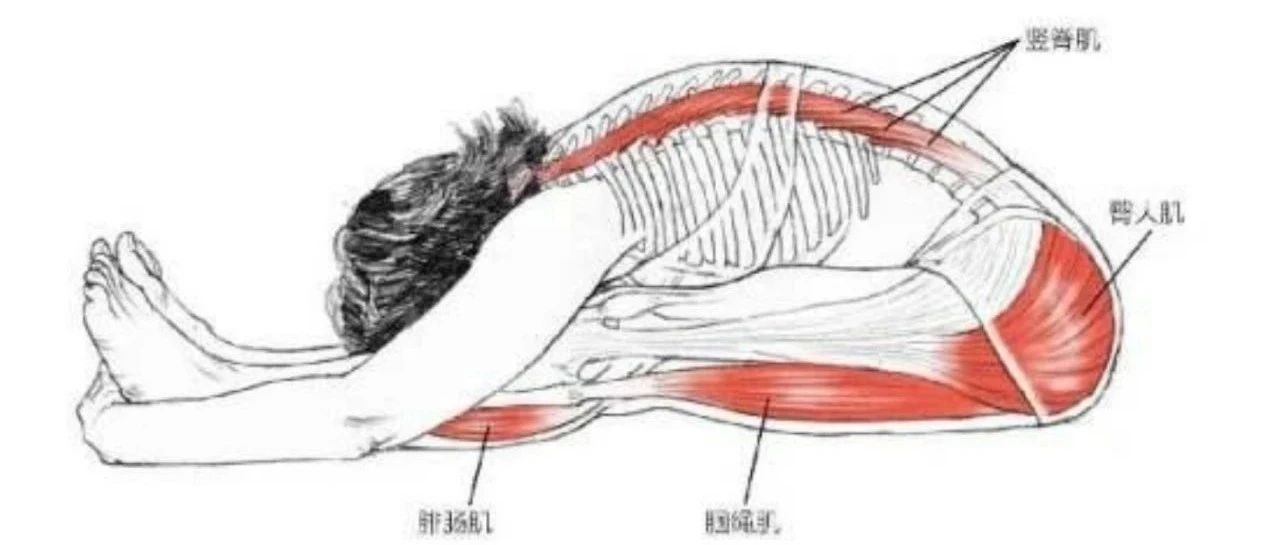

下犬式(Adho Mukha Svanasana)通过脊柱倒置刺激心轮(Anahata),促进情感流动;

莲花坐(Padmasana)稳定骨盆区域,激活海底轮能量,增强安全感;

头倒立(Sirsasana)直接作用于顶轮,激发直觉潜能。

三、瑜伽流派的现代演绎:从传统到创新的多元图景

当代瑜伽已分化出超过100种流派,形成传统与现代交织的丰富谱系:

经典传承体系

艾扬格瑜伽:以精准的体式矫正和辅具运用著称,B.K.S.艾扬格开发的"瑜伽墙"和"瑜伽砖"革新了传统练习方式,尤其适合身体受限人群。

阿斯汤加串联:由K.帕塔比·乔伊斯创立的动态序列,通过固定体式串联(如拜日式A/B)构建高强度训练体系,强调"呼吸即动作"的同步性。

身心疗愈分支

阴瑜伽:受道家思想启发,采用3-5分钟静态拉伸刺激结缔组织,配合中医经络理论,成为都市人群缓解慢性疼痛的首选。

理疗瑜伽:融合运动医学原理,针对脊柱侧弯、肩颈综合征等现代文明病设计专项课程,如"猫牛式"改善腰椎灵活性。

科技融合创新

空中瑜伽:利用丝绸吊床创造反重力空间,通过倒立三角式激活核心肌群,兼具趣味性与康复效果。

生物力学瑜伽:借助压力传感器和动作捕捉系统,量化评估体式精准度,推动瑜伽进入科学化训练时代。

四、瑜伽的生理-心理效益:从细胞修复到意识觉醒

生理层面:

神经可塑性增强:长期冥想者前额叶皮层灰质密度增加17%,杏仁核体积缩小15%,显著改善情绪调节能力(哈佛医学院2011年研究)。

内分泌调节:倒立体式刺激松果体分泌褪黑素,帮助调节昼夜节律;高温瑜伽促使甲状腺素分泌量提升23%,加速新陈代谢。

心理层面:

压力响应重构:通过副交感神经激活,瑜伽练习者皮质醇水平下降28%,心率变异性(HRV)提升19%,建立更健康的应激模式。

认知功能提升:12周规律练习使工作记忆容量增加11%,信息处理速度提高17%(加州大学洛杉矶分校脑成像研究)。

灵性维度:

觉知扩展:通过"三摩地"体验突破个体意识局限,实现与宇宙能量的共振。印度学者拉马钱德兰通过脑电图发现,深度冥想者出现γ波(40Hz)同步现象,与意识高度集中相关。

五、瑜伽的全球化与本土化:文化碰撞中的身份重构

西方演绎:

在硅谷,谷歌公司为员工开设"正念瑜伽"课程,将体式练习与认知行为疗法结合;

好莱坞明星推崇的"高温瑜伽"衍生出时尚穿搭文化,形成独特的健康生活方式符号。

中国实践:

2017年《健身瑜伽108式体式标准》的颁布,推动瑜伽进入校园体育课程;

"中医瑜伽"融合八段锦与体式,开发出针对亚健康人群的特色课程;

老年瑜伽社团在社区蓬勃发展,改良版"树式"帮助改善平衡能力。

争议与反思:

商业化导致"瑜伽伤害"案例年增15%,过度追求体式引发腰椎间盘突出等问题;

文化挪用争议凸显,部分流派对印度传统仪式的简化引发原教旨主义批评。

六、未来展望:瑜伽作为人类文明的元语言

随着脑机接口和基因编辑技术的发展,瑜伽正在突破传统边界:

神经瑜伽:通过经颅磁刺激(TMS)增强体式练习的神经重塑效应;

量子瑜伽:探索意识对量子纠缠态的影响,印度科学研究所已开展相关实验;

生态瑜伽:将体式与自然元素结合,发展出森林冥想、海洋呼吸等环境疗愈课程。

在人工智能时代,瑜伽或将承担新的文明使命:其"身心合一"的理念为技术理性提供平衡支点,"当下觉知"的训练模式为数字原住民提供注意力训练方案。正如《奥义书》所言:"汝即彼"(Tat Tvam Asi),瑜伽始终指向人类对生命本质的永恒追问,这种追问在科技狂飙的时代反而愈发清晰——我们终将在身心统合的修行中,找到连接过去与未来、个体与宇宙的终极答案。